Perro

Perro es humano y mi dueño.

Antes de continuar; quiero ponerlos al tanto que no siempre recuerdo todo, ni sé si un recuerdo es anterior o posterior a otro. Tengo una noción distinta del tiempo y no comprendo a cabalidad esa temporalidad humana de los días y meses. Desde mi perspectiva de la vida las cosas simplemente pasan sin causalidad alguna. Es por no podría precisar cuándo empezó mi amistad con Perro. Si fue de día o fue de noche. Me disculparán, no lo sé.

Lo que si sé, es que legué en una caja apenas más grande que yo. Recuerdo el interior tibio y estrecho. Había poca luz y olía a papel y orín. Mi cuerpito de escaso pelambre temblaba mientras la caja se sacudía y Perro la abría con torpeza. Recuerdo mucho ruido, y jirones de cartón roto cayendo desde el cielo.

Aquel día Perro examinó mi anatomía con mucho detalle. Su único ojo bueno — el derecho — me miraba con curiosidad, mientras acariciaba mis orejas cortadas.

Me sostuvo en una de sus palmas abiertas y la balanceó para tantear mi peso. Sus dedos gruesos y ásperos caminaban por mi columna, buscando alguna deformidad o desventaja.

Luego, una caricia. El movimiento suave de mi pelusa con el pasar de sus dedos como una armoniosa ola de hebrecillas negras que cosquilleaban mi cuerpo entero, desde el lomo hasta mi cola mocha, que se agitaba con timidez por primera vez.

Perro sonreía con la satisfacción de haber hecho una buena compra.

Desde entonces Perro y yo vivimos juntos en un chamizo cerca al mar. Hecho de madera con largas planchas de calamina oxidada en el techo. Tiene una puerta, sin ventanas y el piso es de tierra.

No poseemos muchas cosas. Salvo una cama con un colchón viejo, una televisión y una estufa de keroseno donde Perro cocina en una olla de lata que casi nunca lava, porque casi nunca hay agua. Por eso nos bañamos en el mar, aunque no sé con que frecuencia. Creo han sido pocas.

Cada mañana, poco después del alba, corremos bordeando el barranco. Partimos desde el chamizo y sin treguas no paramos hasta una llanura ocho kilómetros al norte, donde — a orillas del basural — había un sillón abandonado. Nos gusta descansar en ese lugar. Tiene una vista exquisita al mar.

Perro prende un cigarro larguirucho y aspira con ansiedad. Un humo grisáceoque huele a combustible impregna el lugar. Le da tres bocanadas seguidas mientras observa el mar y me dice cosas que no entiendo:

"del ser y no ser"

"de cual es la cuestión"

"de las palabras y las cosas"

"del texto y del tiempo"

"del poder y del sexo"

Y aunque no se de que trata, espero con paciencia un pedacito de esa carne seca que trae siempre en uno de los bolsillos. La sacude, la olfateo. Me acaricia. Le doy un mordisco. Me dice ≪buen chico≫.

Entonces, la mañana se parece a eso que Perro llama felicidad.

Perro me enseñó a ser fuerte.Y a cómo morder sin piedad. Primero fue con un juguete, luego animales pequeños. Al principio, sus enérgicas ordenes eran incomprensibles. Sentía miedo y ladraba con inseguridad. Sin embargo un instinto salvaje crecía con cada ladrido hasta quebrarse en un aullido criminal. Perro me acariciaba mientras me daba más carne seca, todavía con el miedo y el instinto asesino a flor de piel.

Cuando no entrenamos, Perro mira cualquier cosa en la televisión y yo lo acompaño en el colchón de paja mientras él toma licor de manzana. Perro se embriaga y yo lo cuido. Me acuesto a su lado, apoyo mi cabeza en su regazo, «Eres mi campeón», dice. Siempre lo repite y yo le creo.

De aquellos recuerdos ha pasado mucho tiempo. Pero algo en la nariz me dice que hoy será distinto.

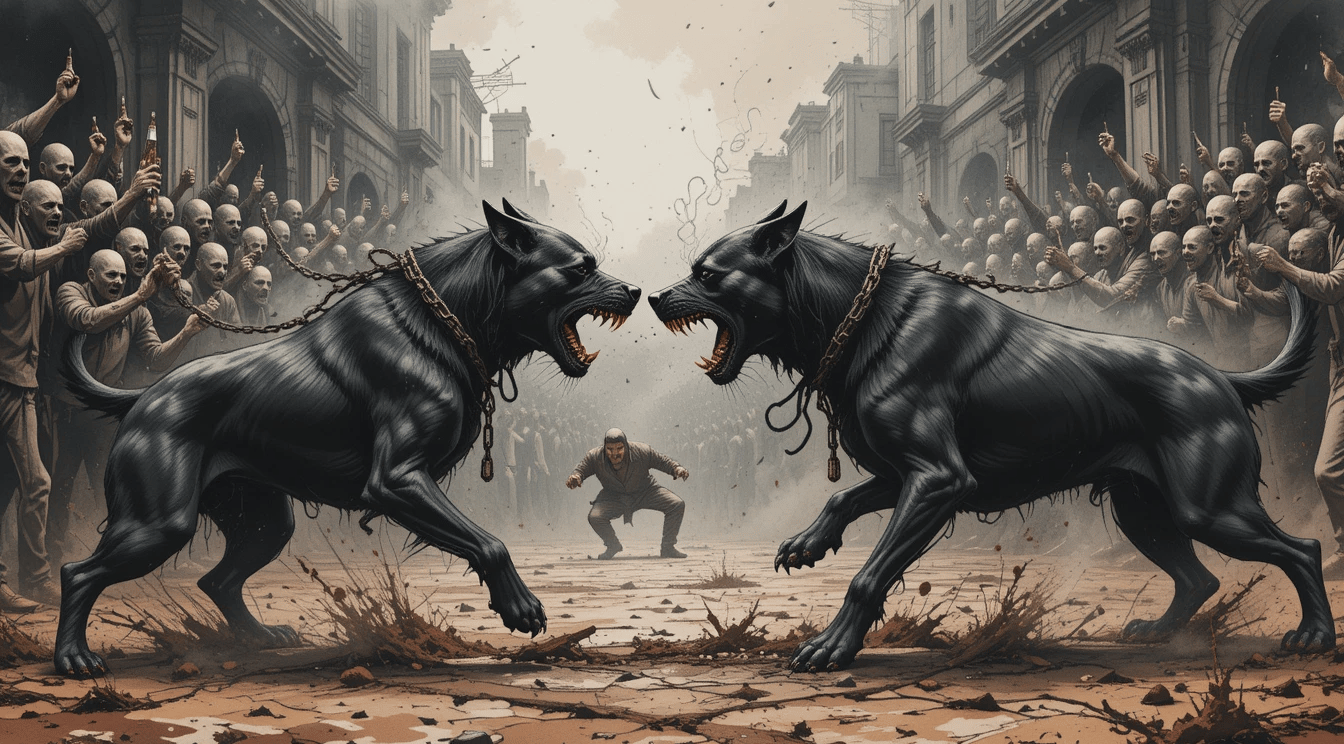

En el patio trasero de una casona abandonada, las emociones están al tope. La multitud reunida hierve, enloquecida. Percibo casi todos los aromas: la euforia sudorosa, el humo asfixiante del tabaco, los alientos alcohólicos, el hedor agrio de las axilas, amonio, azufre, aserrín, tierra removida. Y, entre todo, como un fantasma sigiloso, el cáustico olor de la sangre fresca.

Avanzamos con dificultad hasta el centro del circulo donde Perro me quita el bozal. Una voz agrietada ladra mi nombre y la gente explota en jolgorio. Mi respuesta es un poderoso ladrido que se alza sobre todo el bullicio.

El momento ha llegado.

Al otro extremo una nueva presencia se impone. Otra voz raspada brama su nombre, y la humanidad estalla en jolgorio. La incomodidad se retuerce en mi cola.

Nos miramos. Tan diferentes: en tamaño, peso, forma, color. Diferentes incluso en la ansiedad de querer destruirnos. Su existencia me exaspera, y su otredad me descompone, al punto de hacerme sentir extraño.

Dos gruesas cadenas nos sujetan del cuello, tensas que impiden la embestida. La voz agrietada maldice unas palabras más y la gente con un delirio aún mayor. Engullen chorros de alcohol barato y prenden muchos cigarrillos con manos temblorosas y extasiadas.

Las cadenas se liberan.

El choque es inminente. Su desagradable presencia repulsiva avanza acortando cada vez la distancia. Me ahogo en mis propios ladridos, estoy petrificado. No queda más que sostener la mirada, hundirme en su absurda diferencia y, en el fondo de su hostilidad, reconocer ese instinto común denominador de toda la existencia:

“el miedo a la muerte.”

Como solía decir Perro en el sillón, exhalando humo gris por sus narices: primero pruebas el dolor, solo después entiendes la alegría.

¿Será por eso que la vida inicia en un llanto y muere en una sonrisa?

¿Será la misma pregunta que nos hemos repetido en todas las lenguas?

Luego, unos colmillos de gélido acero en mi pecho

se desgarra la piel y la carne

con suavidad,

con el corazón a cielo abierto.

La sangre borboteando en círculos infinitos.

La tierra se tiñe de rojo.

La tarde se tiñe de azul.

Atrapado en sus fauces,

en su diferencia,

el dolor es intenso

y la agonía, patética.

Solo distingo gritos.

Un bullicio: la humanidad celebrando su propia decadencia.

La multitud se embriaga con el placer ajeno de la victoria.

Como si fuera un banquete, masturban sus pobres espíritus con mi agonía.

Esperan mi muerte, no por odio, sino por ignorancia, rutina, o por lo que necesiten para sobrevivir un día más.

Como si mi cuerpo desecho pudiera cumplir sus mediocres expectativas y llenarles sus bolsillos de dinero.

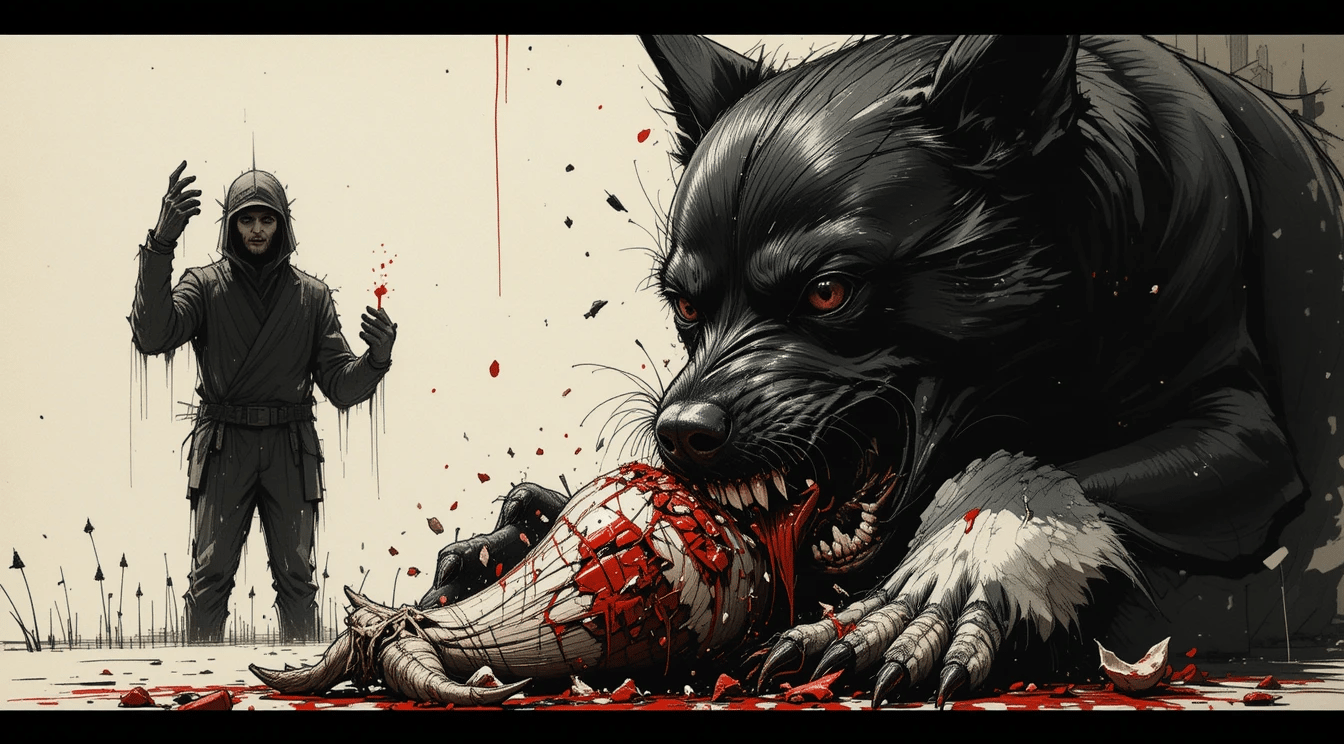

Los aullidos de Perro interrumpen mi sufrimiento.

Puedo oler su aliento alcohólico y su desconcierto.

Sus dedos tocan mis heridas para examinar su profundidad.

¿Lágrimas caen en mi rostro?

La hemorragia ha terminado.

Me he vaciado.

Mi identidad se coagula en la tierra.

Perro me acaricia.

Sabe que mi tiempo — el tiempo que no entiendo —

se acaba y ya no llora.

Es un hombre fuerte.

Perro sabe que estoy muriendo y me sonríe.

Me mira con estrabismo y compasión.

Te miro, y comprendo aquella frase que dijiste

una de las muchas tardes que ahora no recordaré:

≪la razón por la que uno vive es la razón por la que uno muere≫

También tiene sentido al revés.

Es suficiente.

Y me hace feliz.

Sonríe mi cola mocha por última vez.

FIN